”ビッグファイブ”をご存じでしょうか?

ビッグファイブとは、心理学的にも信ぴょう性が高いと言われている性格分析理論です。

日本だけでなく、海外でも採用や人事配置などの場面で活用されています。

今回はこちらの理論についてご説明します。

ビッグファイブ理論は世界で最も活用される性格分析理論

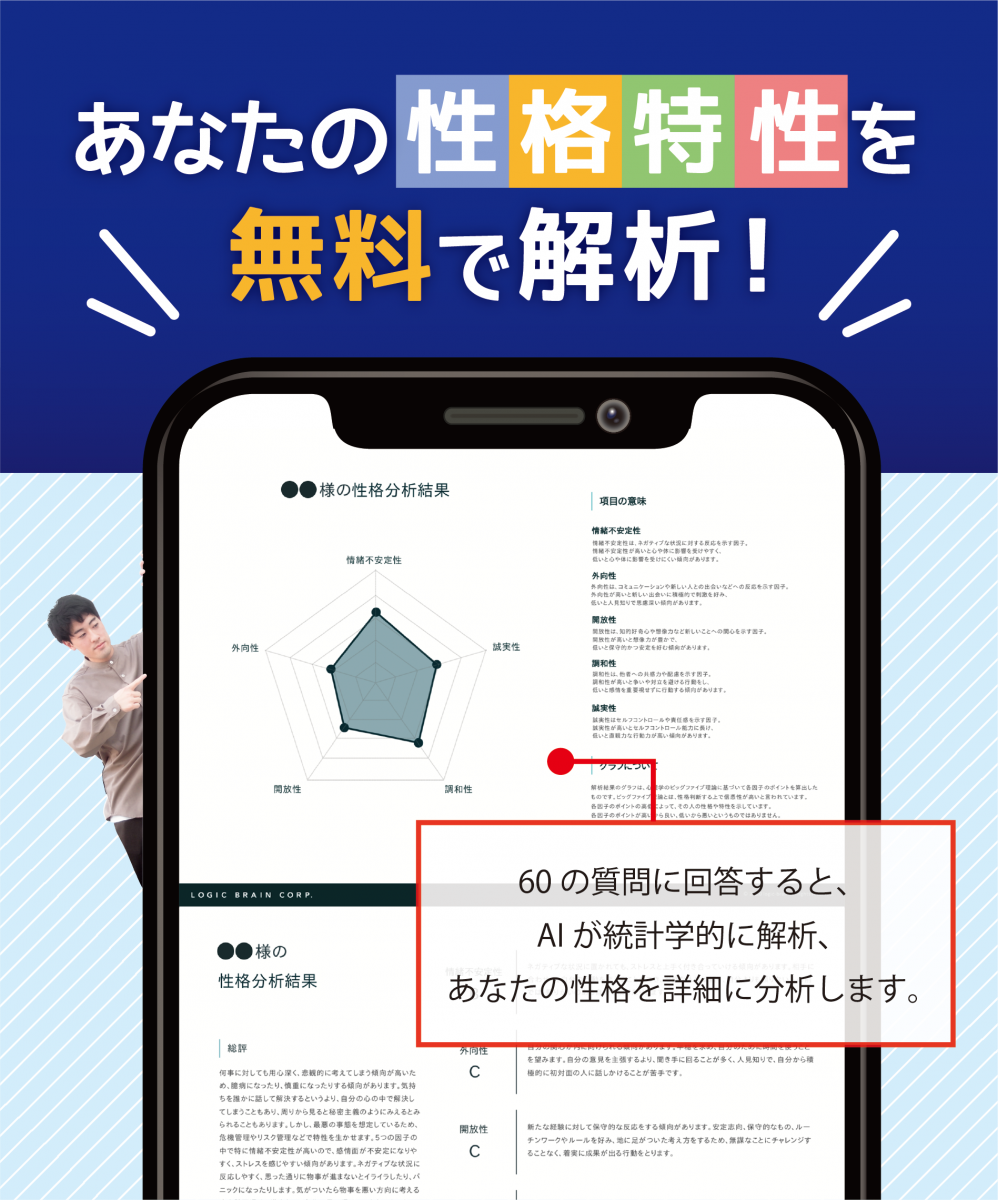

ビッグファイブ理論は、1980年代に心理学者のルイス・ゴールドバーグ氏が提唱した性格分析理論です。ビッグファイブ理論では「人間が持つさまざまな性格は、5つの要素の組み合わせで構成される」と考えます。パーソナル分析と言われる性格分析ができると考えられるようになったのも同時期です。それまでは、性格分析と言われるものは重要視されていませんでした。1980年代にパーソナリティ(性格)という概念が発現し、パーソナリティ分析により行動予測ができると考えられるようになります。

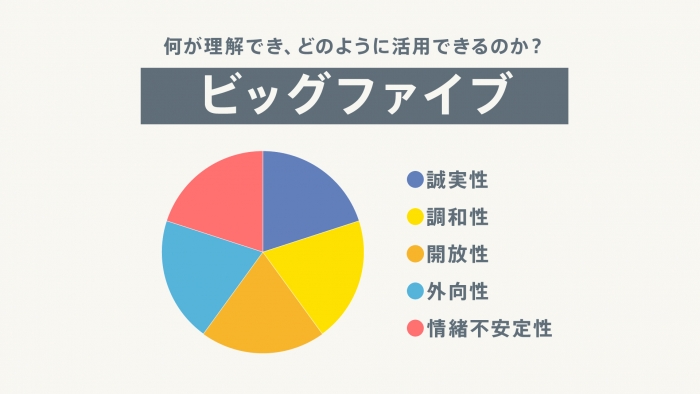

ビッグファイブ理論の特性5因子とは

ビッグファイブ理論は、誠実性、調和性、開放性、外向性、情緒不安定性の特性5因子の高低差によって、性格を分析します。それゆえ5つの因子の高低差を見ることで、対象者の性格や特性を知ることができます。ここでは、それぞれの因子について解説します。

誠実性

誠実性はセルフコントロールや責任感に関する因子です。

誠実性が高い場合の特徴は、熟考的な性格、プラス側面は、「粘り強く」「まっしぐら」で、マイナス側面は、「強情」で「しつこい」です。

その一方で、誠実性が低い場合の特徴は、直感的な性格、プラス側面は、「柔軟」「自由奔放」で、マイナス側面は「ずさん」で「あてにならない」です。

誠実性が高い場合は自己抑制力や集中力が高く、低い場合はアドリブ力や行動力が高い傾向があります。

誠実性が高い人は、自己コントロール力、忠実性、目標達成能力が高いです。また、問題の大小問わず逃げ出さずに向き合うことができます。誠実性が高い人にはこのような特徴があるため、組織で即戦力となる可能性が高い人材です。

事実、会社員で所得が高い人は、誠実性が高い人が多いという調査結果もあります。

誠実性が高い人に対して、低い人は、マニュアル、ルール、計画など何もない状態に強いです。そのため、新規事業や独立向きだといえます。

誠実性の高低差によって、このような特性の違いがあります。それゆえ自社にとってどちらのタイプが必要かという視点で、対象者の誠実性を確認するといいでしょう。

また、組織にとっては誠実性が高い人材が即戦力となる可能性が高いです。もし社内で誠実性が低い人材がいるなら、計画の作り方や運用の仕方を学ばせることで、誠実性を高め、即戦力となる人材に育てることができます。

調和性

調和性はチーム内でどのようなポジションで行動するかを示す因子です。

調和性が高い場合の特徴は調和的な性格、そしてプラスの側面は、「思いやりがあり」「協力的」で、マイナス側面は、「ナイーブ」で「従順」です。

その一方で、調和性が低い場合の特徴は孤立的な性格、そしてプラス側面は、「競争心が強く」「チャレンジ精神旺盛」で、マイナス側面は、「理論好き」「理屈っぽい」「信頼できない」です。

調和性が高いと周りと歩調を合わせて行動し、低いと自分の判断で行動する傾向があります。このような理由から日本では、調和性が高い人ほど出世し、反対にアメリカは調和性が低い人の方が出世します。

また、チームの中で調和性が高い人が辞めてしまうと、チームがバラバラになってしまいます。それゆえ、チームワークが必要なプロジェクトや業務では調和性が高い人が欠かせません。

調和性が高い人に対して、低い人は、カリスマ性が高く、個人で仕事やプロジェクトを行うことを得意とします。また論理的で、かつ合理的な考え方をします。つまり、個人単位で業務を行う際には、調和性が低い人の方がパフォーマンスを発揮できます。

日本の組織では、チームワークや社内の人間関係を重要視するため、調和性が高い人の方が評価が高い傾向があります。

しかし、業務内容によっては、調和性が低い人の方が成果をあげる可能性もあります。そのため、対象者の調和性を確認する際には、自社の業務で必要な人材はどちらなのか?得意とする環境はどちらの環境なのか?という視点を持つといいでしょう。

開放性

開放性は、新しい経験に対する反応を示す因子です。チャレンジ力とも読み替えることができます。

開放性が高い場合の特徴は創造的な性格、そしてプラスの側面は、「創造的」「感受性豊か」で、マイナス側面は、「予期できない」「散漫」です。

その一方で、開放性が低い場合の特徴は保守的な性格、そしてプラス側面は、「現実的」「データ主義」で、マイナス側面は、「閉鎖的」「独善的」です。

開放性が高いほど、新しいことに対して果敢に取り組み、未知なる環境を好みます。一方で、開放性が低い場合、安定志向で、保守的な側面が現れやすいと言われています。また、開放性は感受性を示す因子のため、開放性が高いほど、創造性が高く、芸術的なものに強い関心を持ちます。

開放性が高い場合は、変化のスピードが早い新規事業や研究開発を行う部署、反対に低い場合は、変化がない環境で、事務的な業務が向いています。

開放性は、20歳までの経験によって決まるため、誠実性のように20歳以降に高めることができません。それゆえ、採用や人事配置の場面では、対象者の特徴を把握する際に活用するといいでしょう。

外向性

外向性はコミュニケーションや、新しい人との出会いなどにポジティブなことに対して、どのような反応をするかを示す因子です。

外向性が高い場合の特徴は外向的な性格、そしてプラスの側面は、「社交的」「積極的」で、マイナス側面は、「目立ちたがり屋」「強引」です。

その一方で、開放性が低い場合の特徴は内向的な性格、そしてプラス側面は、「控えめ」「遠慮がち」「思慮深い」で、マイナス側面は、「冷淡」「自己陶酔」です。

外向性が高いほど、積極的に多くの人と関わり、環境の変化にも柔軟に対応できます。その一方で、外向性が低い場合、人見知りのケースが多いと言われています。

外向性が高い人は、外部とのコミュニケーションに強く、目標に対しても積極的で野心的なため、営業の最前線など、多くの人と関わる職種が向いています。反対に外向性が低い人は、後方で営業をサポートするなどデスクワークが向いています。

事実、ある外資系企業では外向性が高い人を営業職に、外向性が低い人を営業の後方支援をする部署に配置して成果をあげています。

つまり、外向性に合ったポジションに配置されると成果をあげやすく、外向性に合わないポジションに配置されると、負荷がかかり、パフォーマンスが下がると考えられます。

情緒不安定性

情緒不安定性は、ネガティブなことに対する反応を示す因子です。

情緒不安定性が高い場合の特徴は直情的な性格、そしてプラスの側面は、「すぐに対応する」「スピード感がある」で、マイナス側面は、「安定感に欠ける」「感情的」です。

その一方で、情緒不安定性が低い場合の特徴は論理的な性格、そしてプラス側面は、「変化に強い」「落ち着いている」で、マイナス側面は、「無頓着」「無関心」「退屈」です。

情緒不安定性が高いと繊細で感受性が高く、低いとプレッシャーに強い傾向があります。

日本人は、新しいものを生み出すよりも既存のものを改善することが得意なことから、情緒不安定性が高い人が多いといわれています。

情緒不安定性は、ストレス耐性に関する因子だと思われている人が多いため、情緒不安定性が低い=ストレスに強い=企業にとって良い人材とを思われていました。

しかしながら、情緒不安定性が高い人は、ネガティブなことに過敏なため、危機管理能力が高いです。それゆえ、慎重な対応が求められる業務や、細やかな対応が求められる業務には、情緒不安定性が高い人が向いています。

反対に情緒不安定性が低い人は、ストレスには強いですが、リスクに対して楽観的に捉えてしまい、危機管理能力が低いです。しかしその一方でノルマや納期や締め切りが厳しい仕事など、プレッシャーがかかる仕事なども向いています。

まとめ

この記事では、ビッグファイブ理論の因子の種類や特徴について解説しました。

ビッグファイブ理論からわかる特性は、本人の今までの環境要因や努力によって獲得されたものです。

就活準備を始めるにあたり、自己分析、性格分析に活用してみてはいかがでしょうか。

下記事ではそれぞれの因子について詳しく解説しています。

① ビックファイブ理論の「誠実性」とは?|就活応縁くまもと

② ビックファイブ理論の「調和性」とは?|就活応縁くまもと

③ ビックファイブ理論の「開放性」とは?|就活応縁くまもと

④ ビックファイブ理論の「外向性」とは?|就活応縁くまもと

⑤ ビックファイブ理論の「情緒不安定性」とは?|就活応縁くまもと

.png)

「就活応縁くまもと(しゅーくま)」は、熊本県に特化したスカウト型就活サイトです。

地元での採用に力を入れている企業が数多く登録しており、積極的なスカウトが期待できます。各企業の基本情報や採用情報も盛りだくさんなので、必見です。地元企業ばかりなので、勤務地のミスマッチが起こらないことも魅力です。

「しゅーくま」でスカウトを受けると、マイページ内で各企業の担当者と直接メッセージのやり取りができるようになります。求人についての質問や、インターン参加の日程調整などを自由に話すことができるため、その会社をより身近に感じることができるでしょう。

「熊本が大好きだ!」「熊本のために働きたい!」という学生さんは、ぜひ「しゅーくま」を活用して、地元での就活をスムーズに進めましょう!!

引用:<株式会社ロジック・ブレイン「ビッグファイブ(特性5因子) ~何が理解でき、どのように活用できるのか~」

https://lb-media.jp/slider/basic_knowledge_management_0022/>

.jpg)