就活応縁コラム

Column

ビックファイブ理論の「情緒不安定性」とは?|就活応縁くまもと

公開日: 2022.05.23

更新日: 2023.09.05

前回は「外向性」について解説しましたが

今回はビックファイブの5つの因子「誠実性」「調和性」「開放性」「外向性」「情緒不安定性」の中の「情緒不安定性」について解説します。

ぜひ自己分析にお役立てください

▼まずは新規登録

情緒不安定性は、ストレス耐性やメンタル傾向を表す因子です。情緒不安定性を見ることで、ネガティブな状況に対する反応を知ることができます。

そのため、自分や対象者の情緒不安定性を知ることで、プレッシャーがかかる仕事や不安を感じるような出来事に遭遇した場合に、どのような反応を起こすか予測可能です。

また情緒不安定性が低いと、プレッシャーに強く、高いと繊細で感受性が高い傾向があります。

日本人の美点として、優しい、真面目、几帳面、綺麗好きといったキーワードが挙げられることが多いです。更に、新しいものを生み出すよりも既存のものを改善することが得意なことから、日本人は情緒不安定性が高い民族だといわれています。

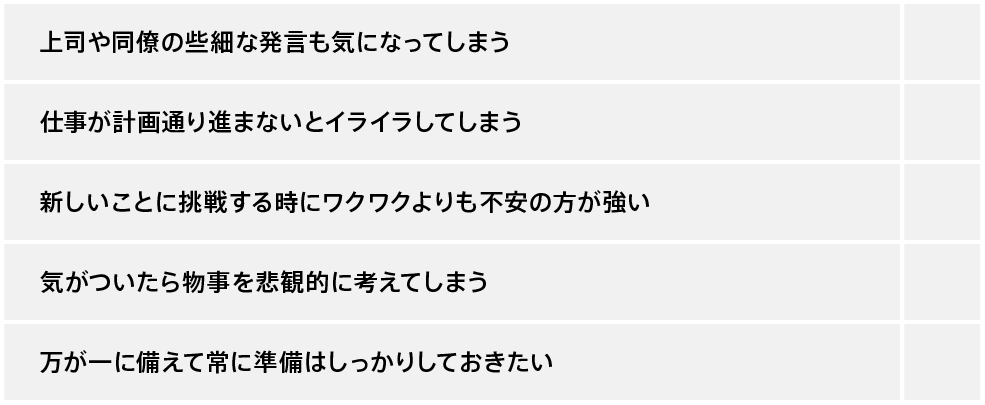

あなたの情緒不安定性が高いか低いか診断してみましょう。下記の5つの質問に対して該当するものに◯をつけてください。

◯の数が多いほど、情緒不安定性が高く、◯の数が少ないほど情緒不安定性が低い可能性が高くなります。ただし、簡易診断にすぎないため、正確に診断したい場合は、有料の診断サービスなどを活用しましょう。

情緒不安定性が高い人は、人よりも感受性が高いことから、周囲の人の感情や空気を読むのが得意で、洞察力が高いのが特徴です。また、繊細さも合わせ持つことから、芸術肌な一面も持ち合わせています。

その一方で、ネガティブな出来事に反応しやすく、ストレスを感じやすい傾向があります。それゆえ、思った通りに物事が進まないと、イライラしたり、パニックになってしまいがちなため注意が必要です。

上記のような特徴から、情緒不安定性の高い人は危険を回避する力が強く働くため事前に問題を考え、未来のリスクに備えておく危機管理能力が高いです。そのため、問題点や欠陥を改善するような仕事、綿密な用意や準備が必要な仕事で活躍が期待できます。

また、高い感受性を活かして、クリエイティブな職種もいいでしょう。外的環境によってメンタルが左右されやすい傾向があるため、落ち着いて仕事ができる環境でより力を発揮できます。

問題解決・スケジュールや工程管理・ ノルマの無い仕事等

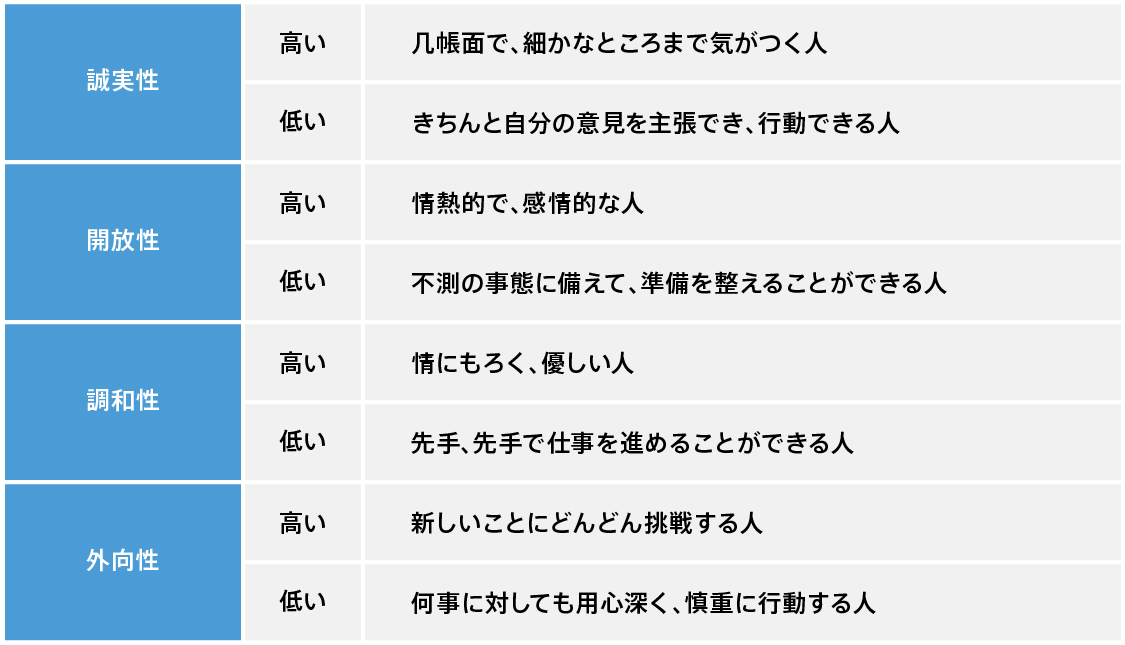

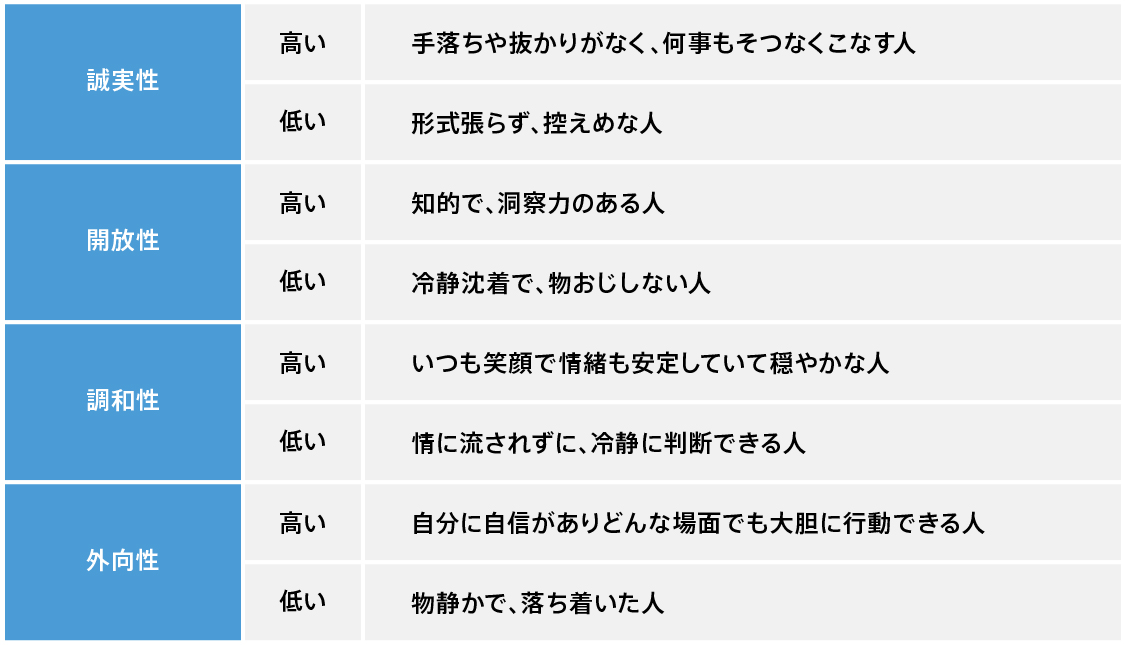

ここでは他の因子(誠実性・開放性・調和性・外向性)との関係性から、情緒不安定性の高い人の特徴を解説します。

このように他の因子と組み合わせることで、より深く、自分の性格や対象者の性格が理解できます。

情緒不安定性が低い人は、ストレス耐性が高く、物事に動じない傾向があります。また温厚であまり怒ったりしない人です。プレッシャーにも強いため、予期しないようなことが起こっても、落ち着いて冷静に対処できます。

その一方で、周囲の変化に鈍感になりがちなため、問題や危険に気付くのが遅いところがあります。また、リスクに対して、楽観的に捉え、リスクを顧みずに大胆に行動をしてしまうこともあるため、その点は注意が必要です。

上記の特徴から、情緒不安定性が低い人は立ち上げ部署や新規性のスタートアップなど、リスクを顧みずに大胆な決断や行動が求められるような環境で活躍できるでしょう。

また、ノルマや納期や締め切りが厳しい仕事など、プレッシャーがかかる仕事なども向いているといえるでしょう。

ハードワーク、厳しい現場系の仕事・ 建設土木関係・営業・コールセンター等

ここでは他の因子(誠実性・調和性・開放性・外向性)との関係性から、誠実性の低い人の特徴を解説します。

このように他の因子と組み合わせることで、より深く、自分の性格や対象者の性格が理解できます。

情緒不安定性は、ストレス体質をみる因子と考えられてきました。そのため、情緒不安定性が低い人材は、ストレスに強い人材=良い人材と考えられてきました。

しかしながら、情緒不安定性が高い場合、危険察知能力が高いため、細かい部分に気がつくという特性があります。そのため、細部にわたってチェックができ、細かく指示を出すことが可能です。それゆえ、マニュアルやルールブック通りに業務を遂行できます。

一方で、情緒不安定性が低い場合、危険察知能力が低いため、細かい部分に気がつくことができずに、マニュアルやルールブック通りに業務を遂行することが苦手です。

このように情緒不安定性は、ネガティブなことに対する反応だけを見るのではなく、ネガティブなことに対する反応の違いによる特性の違いにまで着目しましょう。

この記事では、下記の項目を中心に、ビッグファイブの特性5因子の中から情緒不安定性に関して詳しく解説しました。

・ビッグファイブ理論の情緒不安定性 とは

・情緒不安定性の簡易診断

・情緒不安定性が高い人の特徴

・情緒不安定性が低い人の特徴

・ストレスに強い人材が良い人材とは限らない

情緒不安定性は、ネガティブなことに対する反応をみる因子です。そのため、情緒不安定性が高い人はストレスに弱いと判断され、企業にとってはマイナスの人材と捉えられていました。しかし、情緒不安定性が高い人は、ネガティブなことに過敏に反応するため、高い危険察知能力を有しています。

そのため、情緒不安定性をみる際には、高いから悪い、低いから良いと判断しないようにしましょう。

下記記事ではそれぞれの因子について詳しく解説しています。

ビックファイブ理論

①誠実性

②調和性

③開放性

④外向性

⑤情緒不安定性

「就活応縁くまもと(しゅーくま)」は、熊本県に特化したスカウト型就活サイトです。

地元での採用に力を入れている企業が数多く登録しており、積極的なスカウトが期待できます。各企業の基本情報や採用情報も盛りだくさんなので、必見です。地元企業ばかりなので、勤務地のミスマッチが起こらないことも魅力です。

「熊本が大好きだ!」「熊本のために働きたい!」という学生さんは、ぜひ「しゅーくま」を活用して、地元での就活をスムーズに進めましょう!!

引用:<株式会社ロジック・ブレイン「ビッグファイブ理論の特性5因子の情緒不安定性とは?概要や特徴についてまとめて解説」>

https://lb-media.jp/management/basic_knowledge_management_0024/

カテゴリー

タグ

- #自己分析

- #企業選び

- #就活の軸

- #性格分析

- #ビックファイブ

- #メイク

- #面接

- #身だしなみ

- #女性向け

- #スカウト

- #プロフィール

- #例文

- #フォロー

- #返信

- #内定

- #体験談

- #公務員

- #不安

- #悩み

- #メンタル

- #相談

- #2025卒

- #スケジュール

- #適性検査

- #筆記試験

- #エントリーシート(ES)

- #自己紹介

- #ビジネスマナー

- #資格

- #メール

- #業界研究

- #服装

- #就活マナー

- #求人票

- #住宅メーカー

- #営業

- #面接対策

- #質問集

- #グループディスカッション

- #電話

- #髪型

- #履歴書

- #第二新卒

- #ガクチカ

- #しゅーくまオフ会

- #就活イベント

- #職種

- #営業職

- #事務職

- #就活準備

- #総合職

- #大学中退

- #就活

- #企業説明会

- #スカウト型

- #自己PR

- #新卒

- #福利厚生

- #ジョブ型採用

- #GPA

- #志望動機

- #封筒

- #辞退

- #OB・OG訪問

- #熊本で働く

- #エンジニア職

- #証明写真

- #逆質問

- #お礼

- #費用

- #ホワイト企業

- #キャリアプラン

- #座談会

- #長所

- #短所

- #内定辞退

- #最近のニュース

- #時事問題

- #ポートフォリオ

- #不採用

- #選考フロー

- #集団面接

- #早期選考

- #業種

- #半導体業界

- #ネクタイ

- #内々定

コラム

-

2024.04.18

就活の面接マナーは?入退室の仕方や言葉遣いを紹介!就活応縁くまもと -

2024.04.17

「内定」と「内々定」の違いは?企業から取り消しのケースや承諾・辞退のマナーを解説!| 就活応縁くまもと -

2024.04.15

履歴書をメールで送るときのマナー・注意点・例文を詳しく解説!|就活応縁くまもと -

2024.04.11

集団面接の「流れ」「対策」「評価のポイント」をわかりやすく解説! | 就活応縁くまもと -

2024.04.08

好印象な就活向けネクタイとは?おすすめの色・柄をご紹介| 就活応縁くまもと -

2024.04.02

就活でよく耳にする適性検査とは?種類と対策のポイントをご紹介| 就活応縁くまもと -

2024.04.01

内定承諾のマナーと返信方法!メール返信の参考となる例文あります| 就活応縁くまもと -

2024.03.29

早期選考とは?メリットや注意点、早期選考を受ける方法を紹介します!| 就活応縁くまもと -

2024.03.28

エントリーシート(ES)の書き方のコツ 企業に好印象な例文を紹介! | 就活応縁くまもと -

2024.03.27

面接後の不安を解消♪「落ちたかも」と思ったときにすべきことを徹底解説!| 就活応縁くまもと